联系我们

湖泊沉积物研究——对水污染说NO!

2021年07月01日

湖泊是陆地水圈的重要组成部分,与大气圈、生物圈和岩石圈有不可分割的密切关系,是地球各圈层相互作用的重要连接点。湖泊经历了漫长的地质历史时期,其连续的沉积过程使沉积物保存着丰富而连续的信息,加上相对较高的沉积速率,使湖相地层可提供区域环境、气候和典型事件的高分辨率连续记录,从而成为全球气候及环境变化研究的重要载体。因此,通过对湖泊沉积物氮磷沉积过程与流域间关系的研究,能够为约束流域人类生产、生活方式提供科学参考,进而为协调和平衡流域发展和湖泊保护间关系发挥重要指导作用。

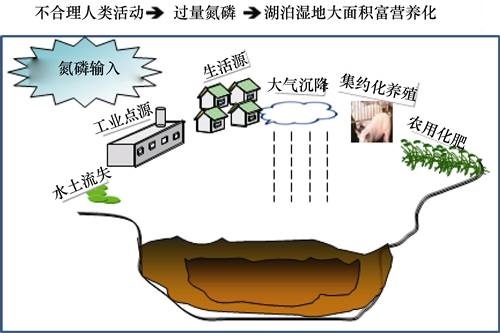

富营养化是世界湖泊所面临的最严重的水环境问题,是人类持续干扰等导致湖泊生态系统退化的必然结果。而沉积物作为氮磷重要的“源”和“汇”,在沉积过程中按照一定的时间序列记录了氮磷累积过程,能够较为准确地反映不同历史时期流域人类活动强度及方式等变迁。因此,湖泊沉积物氮磷累积过程与流域演变关系研究是揭示富营养化进程、机制及通过合理人类活动修复富营养化湖泊生态环境等的关键节点。

我国经过30 余年改革开放,工业化、城市化和社会经济发展取得了举世瞩目的成就。然而,在水环境方面则为此付出了巨大代价,我国已经成为全球湖泊富营养化最为严重的国家之一。一方面,为应对灌溉、发电、航运及防洪等需求,近几十年对河流湖泊进行了工程改造。据统计从新中国成立以来,我国建成各种类型水库超过10 万座,使湖泊与江河自然水力联系被大坝或涵闸阻断,一些洄游性物种濒危或消失,水生生物多样性下降,湖泊环境净化与水量调节等生态服务功能不断退化。如近年来,鄱阳湖水文情势发生了较大变化,由此导致丰水期高水位持续时间缩短,枯水期时间提前,且出现频率增加。鄱阳湖与长江江湖关系变化引起的枯水期低水位时间提前,水位降低,且持续时间延长,打乱了鄱阳湖固有的水文节律。低枯水位鄱阳湖水面减小,湿地萎缩,生物量下降等水生态环境问题日益突出。与此同时,水文情势是影响沉积物氮磷含量、形态和组成的重要因素,其变化会引起水体溶解氧,温度,pH 值,水体扰动强度,表层沉积物物理、化学和生物作用等的改变,致使表层沉积物氮磷向上覆水的释放风险增大,进而对湖泊水质产生威胁。因此,研究不同水文状况下沉积物氮磷含量、形态和生物有效性,对于认识水文状况变化下湖泊表层沉积物氮磷释放风险及建立沉积物江湖关系变化对通江湖泊(如鄱阳湖、洞庭湖)水质影响具有重要意义。流域经济社会发展引起用水量及入湖污染氮磷负荷增加导致水质恶化,湖泊生态系统受损。通过对湖泊沉积物环境指标的研究,可以较准确地揭示流域污染负荷、人类活动方式及强度等变化。

△ 我国流域社会经济发展与湖泊富营养化关系示意图

因此,研究湖泊沉积物氮磷累积特征可以较好地反演湖泊环境变化与流域人类活动之间的关系。另外,不同湖泊之间不仅在成因和发育阶段等方面差异明显,其沉积物的氮磷来源、沉积速率、水动力条件及理化因子等也均有显著差异,该差异导致湖泊沉积物氮磷的累积表现出显著差异。因此,通过对比分析不同污染类型湖泊氮磷累积的差异性,能够更为深入地反映湖泊沉积物氮磷与流域发展间的关系。

因此,研究我国湖泊沉积物氮磷累积特征及其与流域演变间的关系,对于湖泊资源的合理开发和利用以及解决我国当前日益严重的湖泊富营养化和水污染等环境问题具有重要的意义。通过对不同湖区及典型湖泊的对比研究,并总结其湖泊沉积物氮磷累积等与人类活动之间联系的规律,可以为国家层面和区域性的湖泊环境整治、湖泊资源开发与管理提供依据。

本文由李文超摘编自王圣瑞、倪兆奎等著《湖泊沉积物氮磷与流域演变》(北京:科学出版社,2016.10)一书第2章,内容略有删节改动。

湖泊,大气圈

相关新闻